「人形機器人:願景與現實」── IFR發表最新論文

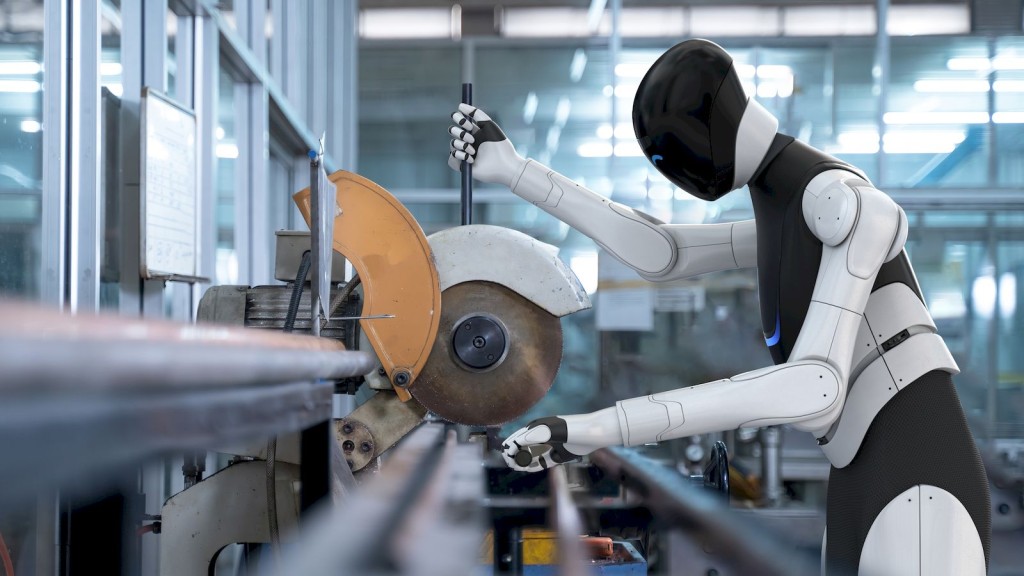

人形機器人被視為機器人領域的下一個重大突破。作為全球最大工業機器人市場的中國,已經設定了具體目標,計畫量產人形機器人;同時,美國與歐洲的科技公司也正宣布大量投資。願景是打造基於人體運動機制的通用型機器人。那麼,人形機器人的發展趨勢、機會與潛在限制是什麼?國際機器人聯盟(IFR)近日發布了一份最新的立場白皮書,提供了深具價值的洞見。

「未來派的人形機器人若能進入家庭、企業與公共空間,將激發大眾的強烈興趣。」國際機器人聯盟會長伊藤孝之表示:「由於我們的生活環境是依照人類身體設計的,因此市場對於能快速投入、通用的機器助手,在製造與服務領域的需求非常明顯。然而,人形機器人是否以及何時能被大規模採用,仍充滿不確定性。不過,可以確定的是,人形機器人並不會取代現有市面上的各類機器人,而是作為補充,並擴展既有技術的應用範疇。」

各地區的人形機器人發展現況

美國

包括 NVIDIA、亞馬遜與特斯拉在內的美國科技公司,正積極開發先進的 AI 與機器人技術。除了軍事資金支持外,大量的私人投資也推動了這一領域的發展,並催生許多專注於人形機器人的新創公司。美國對於在人形機器人於物流與製造領域的應用興趣濃厚,主要視其為提升生產力與效率的工具,而非社交夥伴。因此,美國的重點放在實用應用,而不是讓機器人融入日常社會生活。

中國

中國將人形機器人納入國家戰略核心,政府希望藉此展示技術實力與全球競爭力。中國特別重視人形機器人在服務業的應用,例如客服,而將製造業自動化、降低對人力依賴則視為後續發展。中國戰略的一大重點,是建立可擴展的關鍵零組件供應鏈。

日本

日本在人形機器人發展方面一直是先驅,例如 2000 年發表的本田 ASIMO。日本多將機器人視為「夥伴」而不只是工具。像 Pepper、Palro 等人形機器人,主要被設計成社交型機器人,並應用於教育、商店與高齡照護場所,反映出日本因高齡化社會帶來的需求。日本的發展重點在於打造能與人類和諧共處,並被社會廣泛接受的機器人。川崎等龍頭企業也將人形機器人作為科研平台進一步推進。

歐洲

歐洲特別重視機器人與人工智慧的倫理議題。歐洲聚焦於與人類協作的「協作型機器人」,應用於工業環境,目標是提升安全性、效率與人類能力,而不是取代人類工作者。歐洲強調「以人為中心」的設計,以及機器人對社會與社群的影響。對於短中期內是否需要人形機器人來滿足製造與服務自動化需求,歐洲企業普遍抱持較為謹慎的態度。

展望

憑藉接近人類的靈巧度與適應性,人形機器人在自動化複雜任務方面具有優勢,這些任務往往是傳統程式化機器人難以處理的。然而,人形機器人成為普遍的家用助手,短期或中期內仍不太可能實現。

📄 關於 IFR 白皮書《人形機器人——願景與現實》

免費下載: https://ifr.org/papers/download

內容大綱:

人形機器人熱潮?

什麼是人形機器人?

最新技術趨勢

應用產業

人形機器人的優勢

區域差異

取捨與限制

展望